斯坦福监狱实验网友称其设计漏洞多结论不可靠

最新消息:斯坦福监狱实验的争议再度引发热议,许多网友对其设计漏洞表示质疑,并认为结论不够可靠。🧐

斯坦福监狱实验的背景与影响

1971年,心理学家菲利普·津巴多在斯坦福大学进行了一项名为“斯坦福监狱实验”的研究,旨在探讨权力和环境对人类行为的影响。实验中,参与者被随机分配为“囚犯”和“警察”,结果显示,在短时间内,“警察”角色的人表现出极端的控制欲和暴力倾向,而“囚犯”则迅速陷入无助状态。这一实验最初被视为揭示人性黑暗面的经典案例,但近年来却遭到越来越多的批评。

不少网友对此表达了看法。一位用户评论道:“这个实验太过简单化,没有考虑到个体差异和社会文化背景。”另一位网友提到:“我觉得这种极端情境下的人类行为并不能代表真实世界中的我们。”这些声音反映了公众对于科学研究严谨性的关注,也促使我们重新审视这一经典案例。

实验设计中的漏洞

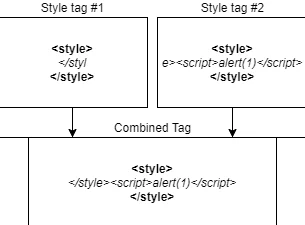

随着时间推移,对斯坦福监狱实验设计缺陷的讨论愈演愈烈。首先,该实验样本量较小,仅有24名参与者,这使得结果难以推广至更广泛的人群。此外,津巴多本人作为主导者,同时担任了“监狱长”的角色,这种双重身份可能导致数据偏见。在一些相关文献中,有学者指出:“研究人员应保持客观中立,以确保结果不受个人情感或利益驱动。”

还有一点值得注意的是,参与者在知晓自己处于一个心理学实验后,其行为可能受到社会期望效应(即为了迎合外界期待而改变自己的行为)的影响。因此,一些专家呼吁未来类似研究需更加注重伦理规范与科学方法,以避免误导公众。

社会影响与启示

尽管存在诸多争议,斯坦福监狱实验仍然对心理学、社会学等领域产生了深远影响。它引发了关于权力、服从以及人性本质的重要讨论,使得更多人开始关注环境因素如何塑造我们的行为。有网友表示:“虽然这个实验有很多问题,但它确实让我们思考到了权力关系的问题。”

此外,该事件也推动了伦理委员会在科研活动中的重要性,让更多机构意识到保护参与者权益的重要性。在社交媒体上,不少教育工作者分享该案例,希望通过讨论激励学生们深入思考道德与责任的问题。

面对如此复杂的话题,我们可以提出以下几个问题:

斯坦福监狱实验是否能有效反映现实生活中的权力动态?

- 尽管该实验提供了一些洞见,但由于其局限性,它并不能全面代表现实生活中的复杂情况。

如何改进未来类似研究以提高其可信度?

- 增加样本量、确保研究人员保持客观中立,以及严格遵循伦理标准都是提升可信度的方法。

我们应该如何理解和应用这类心理学研究成果?

- 理解这些成果时,应结合具体情境,并意识到个体差异及文化背景的重要性,从而更好地指导实际生活中的决策与行动。

参考资料:

- Zimbardo, P. G., & Boyd, J. N. (1999). The Time Paradox: The New Psychology of Time That Will Change Your Life.

- Haslam, S. A., & Reicher, S. D. (2007). "The Social Identity Approach to Leadership." In Leadership and Power: Identity Processes in Groups and Organizations.

- McLeod, S. A. (2018). "Stanford Prison Experiment." Simply Psychology.